Die Brunsbütteler Fischerei: Unterschied zwischen den Versionen

| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 12: | Zeile 12: | ||

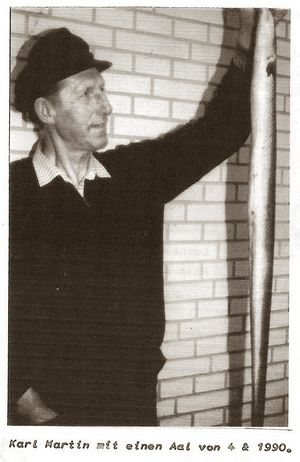

''Aus den Erinnerungen des Brunsbüttelers Karl Martin – teilweise in „Ich-Form“ verfasst.'' | '''''Aus den Erinnerungen des Brunsbüttelers Karl Martin – teilweise in „Ich-Form“ verfasst.''''' | ||

Die Vorfahren meines Großvaters stammten aus Tirol, sie mußten dort fliehen, weil sie evangelisch waren. Somit muß der Urinstinkt des Menschen (Jäger und Sammler) wohl in jedem von uns mehr oder weniger gesteckt haben. Die Jagd hat sich Obrigkeit und Adel zu Eigen gemacht und den Untertanen verboten. Wenn es einer wagte – z.B. weil seine Familie hungerte – Wild zu erlegen, wurde er als Wilddieb bezeichnet und schwer bestraft. Die Fischerei war den Herren meist zu mühsam und sie erlaubten es dem Volk. Allerdings – sobald damit ein Verdienst erwirtschaftet wurde, waren die Neider da und die Fischer bekamen enorme Schwierigkeiten. | Die Vorfahren meines Großvaters stammten aus Tirol, sie mußten dort fliehen, weil sie evangelisch waren. Somit muß der Urinstinkt des Menschen (Jäger und Sammler) wohl in jedem von uns mehr oder weniger gesteckt haben. Die Jagd hat sich Obrigkeit und Adel zu Eigen gemacht und den Untertanen verboten. Wenn es einer wagte – z.B. weil seine Familie hungerte – Wild zu erlegen, wurde er als Wilddieb bezeichnet und schwer bestraft. Die Fischerei war den Herren meist zu mühsam und sie erlaubten es dem Volk. Allerdings – sobald damit ein Verdienst erwirtschaftet wurde, waren die Neider da und die Fischer bekamen enorme Schwierigkeiten. | ||

[[Bild:Karl Martin-2000.jpg|thumb|Karl Martin]] | |||

== Die Berufsfischer im Brunsbüttler Hafen == | == Die Berufsfischer im Brunsbüttler Hafen == | ||

| Zeile 34: | Zeile 36: | ||

* '''Walter Herrmann''' – Dingerdonn (Bru 8) | * '''Walter Herrmann''' – Dingerdonn (Bru 8) | ||

* '''Fritz Köster''' – bis 1922 Brunsbüttel-Ort | * '''Fritz Köster''' – bis 1922 Brunsbüttel-Ort | ||

* '''Otto Schlichting''' – Fracht- und Ausflugsschiffahrt | * '''Otto Schlichting''' – Fracht- und Ausflugsschiffahrt | ||

* '''Hein Rickborn''' – Brunsbüttelhafen | * '''Hein Rickborn''' – Brunsbüttelhafen | ||

* '''Walter Ruß''' – Langereihe | * '''Walter Ruß''' – Langereihe | ||

| Zeile 44: | Zeile 46: | ||

=== Fotos der Fischer und Schipper === | === Fotos der Fischer und Schipper === | ||

<gallery widths=" | <gallery widths="237" heights="180"> | ||

Bild:AH1-E037 Fischkutter.jpg|BRU 14 und Buschhaus | Bild:AH1-E037 Fischkutter.jpg|BRU 14 und Buschhaus | ||

Datei:BRU 15-Schlichting.jpg|BRU 15 vor der "Fernsicht" | |||

Bild:Alter Hafen-BS.jpg|Der Anleger von Otto Schlichting, ca. 1933 | Bild:Alter Hafen-BS.jpg|Der Anleger von Otto Schlichting, ca. 1933 | ||

Bild:AH1-E006 'MARTHA' (1939).jpg|Ausflug 1939-auf der "Martha" | |||

Bild:AH1-E006 'MARTHA' (1939).jpg|Ausflug 1939-auf der Martha | |||

Bild: | Bild: | ||

Bild: | Bild: | ||

| Zeile 58: | Zeile 60: | ||

(siehe Fotos oben). | (siehe Fotos oben). | ||

Karl Lütje war mit seinem Kutter von 1940 – 1945 auf dem Kanal eingesetzt um bei Fliegeralarm die Umgebung einzunebeln. Später kaufte er sich dann einen Frachter, da die Fischpreise in den Keller gingen. | Karl Lütje war mit seinem Kutter von 1940 – 1945 auf dem Kanal eingesetzt um bei Fliegeralarm die Umgebung einzunebeln. Später kaufte er sich dann einen Frachter, da die Fischpreise in den Keller gingen. | ||

=== Fischer, die nach 1945 dazu kamen === | === Fischer, die nach 1945 dazu kamen === | ||

| Zeile 76: | Zeile 78: | ||

Trotz aller Schwierigkeiten (Brennstoff, Netze, Farbe, Ersatzteile usw.) wurde der Krabbenschuppen ([[Der Krabbenschuppen in Brunsbüttel]]) von der Firma Vitamo für alle Fischarten übernommen. Fischfang und –verarbeitung wurden so einige Jahre weiter betrieben. In der Hungerzeit nach dem Krieg 1945 – 1948 wurde dort auch Fischwurst gemacht und vom Räuchermeister v. Horsten geräuchert. Etliche Fischer, die mit ihren Booten aus dem Osten geflüchtet waren, suchten in [[Brunsbüttelkoog]] eine neue Heimat. Ca. 1960 wurde die Berufsfischerei eingestellt. | Trotz aller Schwierigkeiten (Brennstoff, Netze, Farbe, Ersatzteile usw.) wurde der Krabbenschuppen ([[Der Krabbenschuppen in Brunsbüttel]]) von der Firma Vitamo für alle Fischarten übernommen. Fischfang und –verarbeitung wurden so einige Jahre weiter betrieben. In der Hungerzeit nach dem Krieg 1945 – 1948 wurde dort auch Fischwurst gemacht und vom Räuchermeister v. Horsten geräuchert. Etliche Fischer, die mit ihren Booten aus dem Osten geflüchtet waren, suchten in [[Brunsbüttelkoog]] eine neue Heimat. Ca. 1960 wurde die Berufsfischerei eingestellt. | ||

Viele Nebenerwerbsfischer haben bis heute (2003) die alte Tradition fortgesetzt, mit meist gutem Erfolg im Herbst. In Hamburg Finkenwärder und Altenwerder gibt es noch einige Berufs-Aalfischer mit modernen Fischkuttern, die meistens nur mit dem Fischer selbst besetzt sind. Es sind ausschließlich '''Hamen-Fischer''', d.h. in der Fangzeit setzt man den Kutter am Fahrwasserrand mit 2 schweren Ankern fest und auf jeder Seite wird dann ein Netz von etwa 10m Breite und 4m Tiefe ins Wasser getaucht. Das ganze wird durch einen stabilen Rundholz-Rahmen (Hamen) als Einlauf gehalten. Das Netz ist wohl ca. 70m lang, vorne grobes Garn, nach hinten feiner und enger, weil durch die Strömung ein starker Druck entsteht. | |||

<br/>Im Herbst lagen die Fischer mitunter einige Wochen mit 4 Booten nebeneinander vor der Kali-Chemie, ca. 500m vor der Schleuseneinfahrt der Alten Schleuse. Im Nebel | |||

ist durch die Schiffahrt schon mal ein Schiff gerammt worden und spurlos verschwunden. Die schweren Anker und die Strömung drückten das Fahrzeug auf Grund, wo es versandete. | |||

<br/>Hatte man einen guten Fang, so wurde er „dem Finanzamt zuliebe“ so weit wie möglich geheim gehalten. Im Frühjahr war Stint-Zeit, die dann nach Holland verkauft wurden. Auch '''Sturten''' (Kaulbarsch) wurden bis etwa 1975 im Frühjahr in großen Mengen gefangen, zu Sud verkocht und an gute Hotels verkauft. Durch die Elbverschmutzung waren diese dann dort fast ausgerottet, bis sich ab ca. 1993, einige Jahre nach der Wiedervereinigung, die Elbe zusehends erholte. | |||

<br/>1994 wurden einige Elbfischer – und auch ich – selbständige Fischer „zu Fuß“ und mußten in die Seeberufsgenossenschaft. | |||

Mein Großvater zog 1890 nach [[Brunsbüttelhafen]] und war, was Fischfang anbelangt, unbelastet. Das Angeln am Sonntagmorgen in der Braake war das einzige Hobby, das er sich leisten konnte, denn die Familie war auf mittlerweile 10 Personen (Vater, Mutter und 8 Kinder) angewachsen. Einen Angelschein brauchte man nicht, aber die Genehmigung des Pächters der Braake, Louis Tiedemann. Der größte Fang (mit Hilfe eines Netzes) war ein Hecht von 16 Pfund und wurde als Dank für die Angelgenehmigung zum Bauern gebracht. | |||

<br/>Ein Angelstock 0,25 RM (''Reichsmark, offizielle Währung in Deutschland von 1924 – 1948''), Angelhaken 2 Pfennig und eine Baumwollschnur für 10 Pfennig reichte zum Angeln. Als Kinder schnitten wir uns einen Stock von einem Baum. Einen Flaschenkorken und eine dünne Schnur waren noch leicht zu besorgen, bei dem Angelhaken war es schon schwieriger. | |||

<br/>'''Er kostete 2 Pfennig, aber – die bekamen wir nicht, so knapp war das Geld damals'''. | |||

== Walter Herrmann == | == Walter Herrmann == | ||

| Zeile 86: | Zeile 99: | ||

''Diese Fotos wurden freundlicherweise von seinem bereits verstorbenen Sohn Klaus Herrmann zur Verfügung gestellt.'' | ''Diese Fotos wurden freundlicherweise von seinem bereits verstorbenen Sohn Klaus Herrmann zur Verfügung gestellt.'' | ||

<gallery widths="237" heights="180"> | |||

Bild:Walter Hermann-Ausweis 1929.jpg|Paßfoto 1929 | |||

Bild:W.Hermann+Bruder-Helgoland-1948-KH.jpg|Walter Herrmann und Matrose auf Helgoland-1948 | |||

Bild:W.Hermann+Bruder-Helgoland-1948-KH.jpg|Walter Herrmann und | |||

Bild:Walter Hermann-03-KH.jpg|Walter Herrmann 1970er | Bild:Walter Hermann-03-KH.jpg|Walter Herrmann 1970er | ||

Bild:Walter Hermann-03-1981-KH.jpg|Walter Herrmann und seine BRU 8-1981 | Bild:Walter Hermann-03-1981-KH.jpg|Walter Herrmann und seine BRU 8-1981 | ||

| Zeile 95: | Zeile 108: | ||

</gallery> | </gallery> | ||

== Aalfangmethoden == | == Aalfangmethoden == | ||

| Zeile 130: | Zeile 131: | ||

<gallery> | <gallery widths="210" heights="160"> | ||

Bild:Reusen und Körbe.jpg|Aalreusen | Bild:Reusen und Körbe.jpg|Aalreusen | ||

| Zeile 141: | Zeile 142: | ||

=== Pöddern === | === Pöddern === | ||

<gallery widths="237" heights="180"> | |||

Bild:Aale pöddern-1.jpg|Pöddern | |||

Bild:Püdderlot.JPG|Püdderlot am Stock | |||

Bild:Nadel und Öse.jpg|Nadel mit Öse | |||

</gallery> | |||

Pöddern (oder auch Püddern) war ebenfalls eine gute Möglichkeit, Aale zu fangen, wird allerdings heutzutage kaum noch gemacht. Wenn die Flut kam, schnappten wir uns einen etwa 5m langen Bambusstock, der am dünnen Ende noch gut 2 cm Durchmesser haben mußte und gingen zur Elbe. Eine starke Schnur von etwa 4m Länge wurde am Stock aufgerollt, woran ein '''Pödderlot''' (konisches Bleilot) gebunden war. So konnte man immer durch einige Umdrehungen die Eindringtiefe dem Wasserstand anpassen. Ein ca. 1,20 m langer, fester Wollfaden wurde der Länge nach mit Regenwürmern, Wattwürmern oder einer Mischung aus beiden bezogen. Es gehörte schon eine Portion Überwindung dazu, den Wollfaden mit einer starken Nadel '''durch ca. 20-30 Würmer''' zu ziehen. Das Wurmknäuel, das daraus gebildet wurde (Pödder), wurde dann mit dem Pödderlot verknotet. Diese Methode hat den Vorteil, daß man keinen Angelhaken braucht. Der gierige Aal verbeißt sich mit seinen kleinen, feinen Zähnen im Wollfaden. | Pöddern (oder auch Püddern) war ebenfalls eine gute Möglichkeit, Aale zu fangen, wird allerdings heutzutage kaum noch gemacht. Wenn die Flut kam, schnappten wir uns einen etwa 5m langen Bambusstock, der am dünnen Ende noch gut 2 cm Durchmesser haben mußte und gingen zur Elbe. Eine starke Schnur von etwa 4m Länge wurde am Stock aufgerollt, woran ein '''Pödderlot''' (konisches Bleilot) gebunden war. So konnte man immer durch einige Umdrehungen die Eindringtiefe dem Wasserstand anpassen. Ein ca. 1,20 m langer, fester Wollfaden wurde der Länge nach mit Regenwürmern, Wattwürmern oder einer Mischung aus beiden bezogen. Es gehörte schon eine Portion Überwindung dazu, den Wollfaden mit einer starken Nadel '''durch ca. 20-30 Würmer''' zu ziehen. Das Wurmknäuel, das daraus gebildet wurde (Pödder), wurde dann mit dem Pödderlot verknotet. Diese Methode hat den Vorteil, daß man keinen Angelhaken braucht. Der gierige Aal verbeißt sich mit seinen kleinen, feinen Zähnen im Wollfaden. | ||

<br/>Wenn das Wasser an der Böschung ungefähr 20cm hoch war, setzten wir uns auf einen Stein an der Böschung und hielten das Pödderlot soweit wie möglich ins Wasser. | <br/>Wenn das Wasser an der Böschung ungefähr 20cm hoch war, setzten wir uns auf einen Stein an der Böschung und hielten das Pödderlot soweit wie möglich ins Wasser. | ||

Der Stock sollte etwa waagerecht sein und die Würmer einige Zentimeter über Grund. Wenn nun ein Aal in die Würmer biß, wurde der Stock in Schwingungen gebracht und über Kopf an Land geschwungen. Der gefangene Aal wurde, wenn er groß genug war, mit einem Lappen in einen Eimer getan. Im Eimer war nie Wasser, höchstens ein feuchter Lappen. Damals galt die Regel, ein Aal, der im Wasser starb, durfte nicht mehr gegessen werden. | Der Stock sollte etwa waagerecht sein und die Würmer einige Zentimeter über Grund. Wenn nun ein Aal in die Würmer biß, wurde der Stock in Schwingungen gebracht und über Kopf an Land geschwungen. Der gefangene Aal wurde, wenn er groß genug war, mit einem Lappen in einen Eimer getan. Im Eimer war nie Wasser, höchstens ein feuchter Lappen. Damals galt die Regel, ein Aal, der im Wasser starb, durfte nicht mehr gegessen werden. | ||

<br/>So fischten wir bis zum höchsten Wasserstand, dann war meistens Schluß, weil wir keinen Biß mehr hatten und gingen nach Hause. | <br/>So fischten wir bis zum höchsten Wasserstand, dann war meistens Schluß, weil wir keinen Biß mehr hatten und gingen nach Hause. | ||

| Zeile 156: | Zeile 161: | ||

<br/>Wenn zwei Mann im Boot waren, hat jeder seinen Fang behalten, das gehörte beim wertvollen Aal dazu. Beim Bütt fischen allerdings wurde der Fang bei gleichwertigen Partnern geteilt. Damals gab es viele ungeschriebene Gesetze, die auch meistens eingehalten wurden – wie beim Strandgut z.B. | <br/>Wenn zwei Mann im Boot waren, hat jeder seinen Fang behalten, das gehörte beim wertvollen Aal dazu. Beim Bütt fischen allerdings wurde der Fang bei gleichwertigen Partnern geteilt. Damals gab es viele ungeschriebene Gesetze, die auch meistens eingehalten wurden – wie beim Strandgut z.B. | ||

<gallery widths=" | <gallery widths="237" heights="180"> | ||

Bild:Rudi Grimsmann-Püddern.JPG|Rudi Grimsmann mit Püdderstock und Püdderlot | Bild:Rudi Grimsmann-Püddern.JPG|Rudi Grimsmann mit Püdderstock und Püdderlot | ||

| Zeile 170: | Zeile 175: | ||

<br/>Auch in den 1930er Jahren hatte man auf der Südseite [[Brunsbüttelkoog]]s an der Elbe auch mal große Fänge mit primitiveren Senken. Merkwürdigerweise ging von diesen Aalschwärmen nichts in die Aalkörbe. Alle Nächte, die man als Senker vergebens am Wasser fror, interessierten nicht. Jeder Tag war zwar ein Fisch- aber nicht immer ein Fangtag. | <br/>Auch in den 1930er Jahren hatte man auf der Südseite [[Brunsbüttelkoog]]s an der Elbe auch mal große Fänge mit primitiveren Senken. Merkwürdigerweise ging von diesen Aalschwärmen nichts in die Aalkörbe. Alle Nächte, die man als Senker vergebens am Wasser fror, interessierten nicht. Jeder Tag war zwar ein Fisch- aber nicht immer ein Fangtag. | ||

<gallery> | <gallery widths="220" heights="150"> | ||

Bild:Außenhafen+Elbfähranleger-Senken-MJ.jpg|Senknetze im Vorhafen-1960er | Bild:Außenhafen+Elbfähranleger-Senken-MJ.jpg|Senknetze im Vorhafen-1960er | ||

| Zeile 243: | Zeile 248: | ||

<br/>''Unter 1 m Länge durfte übrigens kein Stör gefangen werden und die Netze mußten einen Abstand in der Seitenlänge von 16 cm haben. Ja, es gab genaue Vorschriften darüber. Fangzeit war von Ende Mai bis Jacobi, das ist der 25. Juli. Nach dieser Zeit lohnte sich das Rausfahren zum Störfischen nicht mehr.'' | <br/>''Unter 1 m Länge durfte übrigens kein Stör gefangen werden und die Netze mußten einen Abstand in der Seitenlänge von 16 cm haben. Ja, es gab genaue Vorschriften darüber. Fangzeit war von Ende Mai bis Jacobi, das ist der 25. Juli. Nach dieser Zeit lohnte sich das Rausfahren zum Störfischen nicht mehr.'' | ||

'''''von Hermann Hansen''''' | '''''von Hermann Hansen''''' | ||

| Zeile 255: | Zeile 260: | ||

<br/>''Bis 1910 haben die Störfischer den großen Fisch selbst geschlachtet und geräuchert. Tagelang lag das Tier an der Kette im Wasser, bis sich das Schlachten lohnte. Als Jungs haben wir so manches Mal an der Kette gezogen, dann ist der Stör ganz schön wild geworden. Jetzt lagen die Fischer auf der Lauer, wo jetzt wohl Pferdemarkt, Jahrmarkt, Hochzeit, Jubiläum, Ringreiten oder Vogelschießen war. Dann haben sie zu diesem Fest den Stör geschlachtet, geräuchert und stückweise nach Gewicht verkauft. Später haben die Fischer den Stör nach Hamburg verschickt.'' | <br/>''Bis 1910 haben die Störfischer den großen Fisch selbst geschlachtet und geräuchert. Tagelang lag das Tier an der Kette im Wasser, bis sich das Schlachten lohnte. Als Jungs haben wir so manches Mal an der Kette gezogen, dann ist der Stör ganz schön wild geworden. Jetzt lagen die Fischer auf der Lauer, wo jetzt wohl Pferdemarkt, Jahrmarkt, Hochzeit, Jubiläum, Ringreiten oder Vogelschießen war. Dann haben sie zu diesem Fest den Stör geschlachtet, geräuchert und stückweise nach Gewicht verkauft. Später haben die Fischer den Stör nach Hamburg verschickt.'' | ||

<gallery> | <gallery widths="237" heights="180"> | ||

Bild:1900.05.22-Störfang.jpg|Störfang 1900 | Bild:1900.05.22-Störfang.jpg|Störfang 1900 | ||

Bild:1900.06.21-Störfleisch-1.jpg|Störfleisch im Angebot,1900 | Bild:1900.06.21-Störfleisch-1.jpg|Störfleisch im Angebot,1900 | ||

Bild:1916.08.07-Störschonzeit.jpg|Störschonzeit 1916 | Bild:1916.08.07-Störschonzeit.jpg|Störschonzeit 1916 | ||

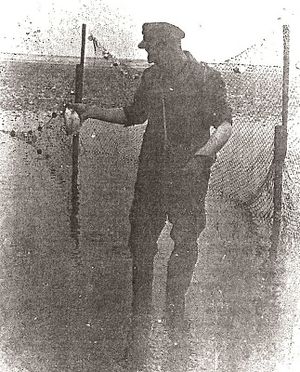

Bild:Störfischer-1.jpg|von Hermann Hansen | |||

</gallery> | </gallery> | ||

| Zeile 267: | Zeile 273: | ||

[[Bild:Aus Menschen am Fluß-1985.jpg|thumb|center|800px|Krabbenfischen mit der Gliep, Foto aus dem Buch"Menschen am Fluß" von Inge Kramer und Günter Zimt]] | [[Bild:Aus Menschen am Fluß-1985.jpg|thumb|center|800px|Krabbenfischen mit der Gliep, Foto aus dem Buch"Menschen am Fluß" von Inge Kramer und Günter Zimt]] | ||

Die Krabbenfischerei wurde an der Nordseeküste schon vor über 100 Jahren betrieben. Man ging mit der Gliep ([[Krabbenfischen mit der Gliep]]) bei bestimmtem Wasserstand ins Watt, schob sie einige Meter am Grund entlang und hob sie dann wieder hoch. Der Fang wurde mit einem Kescher entnommen und das brauchbare dann in einem Korb oder einer Kiepe verstaut. Früher fing man mit etwas Glück in 1 bis 2 Stunden 5 bis 10 Liter Krabben. Als Beifang wurden auch schon mal Aale, Butt oder Stint mit nach Hause genommen. Hauptsaison für Krabben waren die Herbstmonate. | Die Krabbenfischerei wurde an der Nordseeküste schon vor über 100 Jahren betrieben. Man ging mit der Gliep ([[Krabbenfischen mit der Gliep]]) bei bestimmtem Wasserstand ins Watt, schob sie einige Meter am Grund entlang und hob sie dann wieder hoch. Der Fang wurde mit einem Kescher entnommen und das brauchbare dann in einem Korb oder einer Kiepe verstaut. Früher fing man mit etwas Glück in 1 bis 2 Stunden 5 bis 10 Liter Krabben. Als Beifang wurden auch schon mal Aale, Butt oder Stint mit nach Hause genommen. Hauptsaison für Krabben waren die Herbstmonate. | ||

<br/>Die Frauen auf dem Foto rechts (ca. 1900) fangen Krabben mit der Gliep (Schiebehamen, Struckhamen, Jalle, Krabbenjalle, Krautjalle und auf Pellworm auch Puk genannt). | <br/>Die Frauen auf dem Foto rechts (ca. 1900) fangen Krabben mit der Gliep (Schiebehamen, Struckhamen, Jalle, Krabbenjalle, Krautjalle und auf Pellworm auch Puk genannt). | ||

=== Bilder von der Gliep === | === Bilder von der Gliep === | ||

<gallery widths="237" heights="180"> | |||

<gallery widths=" | |||

Bild:Fischer im Watt-1891-95.jpg|Foto von Wilhelm Dreesen, Lehrer von Thomas Backens, 1891-95 | Bild:Fischer im Watt-1891-95.jpg|Foto von Wilhelm Dreesen, Lehrer von Thomas Backens, 1891-95 | ||

| Zeile 280: | Zeile 284: | ||

Bild:Krabbenfischer_mit_der_Gliep0001.JPG|Die Gliep in Aktion | Bild:Krabbenfischer_mit_der_Gliep0001.JPG|Die Gliep in Aktion | ||

Bild:DSC035550002.JPG|Reimer Stecher mit der Gliep | Bild:DSC035550002.JPG|Reimer Stecher mit der Gliep | ||

Bild:Krabbenfischerinnen-um-1900.jpg|Thomas Backens | |||

</gallery> | </gallery> | ||

| Zeile 297: | Zeile 301: | ||

=== Fischkutter mit Krabbenkurren === | === Fischkutter mit Krabbenkurren === | ||

<gallery widths=" | <gallery widths="237" heights="180"> | ||

Bild:Fischkutter-Wiki.jpg|Aus Wikipedia | Bild:Fischkutter-Wiki.jpg|Aus Wikipedia | ||

Aktuelle Version vom 1. November 2023, 15:56 Uhr

Diese und die anderen Seiten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Dieser Beitrag wird niemals ganz fertig werden.

Jeder Leser, der Fotos, Bilder oder Informationen dazu beitragen kann, wird hiermit herzlich gebeten, sich mit mir in Verbindung zu setzen.

Uwe Möller, Tel. 04852 2189, mail: Gabuwe@t-online.de

An dieser Stelle herzlichen Dank

an Sammlung Karl Martin, Ute Hansen vom Stadtarchiv Brunsbüttel, Bernd Schmidt, Uwe Borchers, Rea und Rudi Grimsmann, Klaus Schlichting, Klaus Herrmann, Reimer Stecher für Unterlagen, Postkarten, Fotos, Zeitungsartikel und sonstige Unterstützung.

Aus den Erinnerungen des Brunsbüttelers Karl Martin – teilweise in „Ich-Form“ verfasst.

Die Vorfahren meines Großvaters stammten aus Tirol, sie mußten dort fliehen, weil sie evangelisch waren. Somit muß der Urinstinkt des Menschen (Jäger und Sammler) wohl in jedem von uns mehr oder weniger gesteckt haben. Die Jagd hat sich Obrigkeit und Adel zu Eigen gemacht und den Untertanen verboten. Wenn es einer wagte – z.B. weil seine Familie hungerte – Wild zu erlegen, wurde er als Wilddieb bezeichnet und schwer bestraft. Die Fischerei war den Herren meist zu mühsam und sie erlaubten es dem Volk. Allerdings – sobald damit ein Verdienst erwirtschaftet wurde, waren die Neider da und die Fischer bekamen enorme Schwierigkeiten.

Die Berufsfischer im Brunsbüttler Hafen

Um 1900 gab es zwischen Hamburg und Cuxhaven insgesamt ca. 350 Berufs-Elbfischer, vom Holstenreck bis Höhe Glück im Winkel über 30. Die Anzahl der Nebenerwerbs-Fischer lag derzeit mit Sicherheit um ein Vielfaches höher.

Vom Walfang mit der „Einigkeit von Brunsbüttel“ der Jahre 1817 bis 1823 wurde in Büchern und Zeitungen geschrieben, jedoch die Brunsbütteler Fischerei wurde nirgends erwähnt - Das_Jubiläumsjahr_2017_in Brunsbüttel.

Die rechts abgebildete Schiffsglocke des Fischkutters „Hannah“ aus dem Jahr 1865 deutet darauf hin, daß die Berufsfischerei in Brunsbüttel bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts existierte. Eigentümer der Glocke ist der Brunsbütteler Rudi Grimsmann, dessen Urgroßvater sie anfertigen ließ.

Bis zur Gründung der Brunsbütteler Fischerei Genossenschaft etwa 1920 wurde von den Nebenerwerbs-Fischern in der Elbe nur für den Eigenbedarf gefischt. Fische sind leicht verderbliche Ware, sie konnten aber nicht schnell in großen Mengen verkauft werden. Das änderte sich, als die Häfen im Norden Eisenbahnanschluß bekamen.

Aufzählung der Fischer und Schiffer

- Johann Schwarz und Sohn Jonny – Eddelaker Straße

- Ferdinand Bube – Deichstraße

- Walter Herrmann – Dingerdonn (Bru 8)

- Fritz Köster – bis 1922 Brunsbüttel-Ort

- Otto Schlichting – Fracht- und Ausflugsschiffahrt

- Hein Rickborn – Brunsbüttelhafen

- Walter Ruß – Langereihe

- Peter Grimsmann und Sohn Willi – Buschhaus am Hafen (sie verloren ihr Schiff)

- Buda –

- Wilstermann –

- Karl Lütje – Hafenstraße 4

Fotos der Fischer und Schipper

Otto Schlichting, Vater von Walter Schlichting und Großvater von Klaus und Peter Schlichting, betrieb u.a. Ausflugsfahrten in die Wattengebiete der Elbe und zu den Häfen und Orten auf der anderen Elbseite. Sein „Ausflugsschiff“ hieß „Martha“ (siehe Fotos oben).

Karl Lütje war mit seinem Kutter von 1940 – 1945 auf dem Kanal eingesetzt um bei Fliegeralarm die Umgebung einzunebeln. Später kaufte er sich dann einen Frachter, da die Fischpreise in den Keller gingen.

Fischer, die nach 1945 dazu kamen

- Willi Plett – Friedrichskoog

- Peter Stark – Eddelak (von Büsum)

- Ernst Grewe – St. Michaelisdonn

- Sievers – (mit Schiff in der Nordsee verschollen)

- Karl Grönwald –

(Listen der Fischer unvollständig)

Karl Grönwald kam von der Hela und fand seinen, von der Wehrmacht beschlagnahmten, Kutter in Brunsbüttel wieder, wo dieser zum Einnebeln eingesetzt worden ist.

Er fischte 1948 vor Saßnitz Aale und wurde - zusammen mit 3 weiteren Deutschen - von den Polen aufgebracht und nach Stettin überführt, weil sie angeblich innerhalb der 3-Meilenzone gefischt hatten. Alle 4 Schiffe wurden beschlagnahmt und die Besitzer kamen für 1 Jahr in den Knast. Der Haß auf die Deutschen war verständlicherweise noch sehr groß, sodaß sogar die Schiffsjungen für 9 Monate ins Gefängnis mußten. Auch Willi Ogrzalla aus Brunsbüttel gehörte dazu, er bekam nie eine Entschädigung.

Grönwald bekam vom Deutschen Staat 30 000 DM und konnte sich ein neues Schiff kaufen.

Soviel mir bekannt war, hat die Brunsbütteler Fischereiflotte im Krieg kein Schiff verloren. Später sind ein oder zwei im Sturm verloren gegangen, so wie 1947 der Kutter vom Fischer Sievers. Die Besatzung konnte sich aber jeweils retten.

Trotz aller Schwierigkeiten (Brennstoff, Netze, Farbe, Ersatzteile usw.) wurde der Krabbenschuppen (Der Krabbenschuppen in Brunsbüttel) von der Firma Vitamo für alle Fischarten übernommen. Fischfang und –verarbeitung wurden so einige Jahre weiter betrieben. In der Hungerzeit nach dem Krieg 1945 – 1948 wurde dort auch Fischwurst gemacht und vom Räuchermeister v. Horsten geräuchert. Etliche Fischer, die mit ihren Booten aus dem Osten geflüchtet waren, suchten in Brunsbüttelkoog eine neue Heimat. Ca. 1960 wurde die Berufsfischerei eingestellt.

Viele Nebenerwerbsfischer haben bis heute (2003) die alte Tradition fortgesetzt, mit meist gutem Erfolg im Herbst. In Hamburg Finkenwärder und Altenwerder gibt es noch einige Berufs-Aalfischer mit modernen Fischkuttern, die meistens nur mit dem Fischer selbst besetzt sind. Es sind ausschließlich Hamen-Fischer, d.h. in der Fangzeit setzt man den Kutter am Fahrwasserrand mit 2 schweren Ankern fest und auf jeder Seite wird dann ein Netz von etwa 10m Breite und 4m Tiefe ins Wasser getaucht. Das ganze wird durch einen stabilen Rundholz-Rahmen (Hamen) als Einlauf gehalten. Das Netz ist wohl ca. 70m lang, vorne grobes Garn, nach hinten feiner und enger, weil durch die Strömung ein starker Druck entsteht.

Im Herbst lagen die Fischer mitunter einige Wochen mit 4 Booten nebeneinander vor der Kali-Chemie, ca. 500m vor der Schleuseneinfahrt der Alten Schleuse. Im Nebel

ist durch die Schiffahrt schon mal ein Schiff gerammt worden und spurlos verschwunden. Die schweren Anker und die Strömung drückten das Fahrzeug auf Grund, wo es versandete.

Hatte man einen guten Fang, so wurde er „dem Finanzamt zuliebe“ so weit wie möglich geheim gehalten. Im Frühjahr war Stint-Zeit, die dann nach Holland verkauft wurden. Auch Sturten (Kaulbarsch) wurden bis etwa 1975 im Frühjahr in großen Mengen gefangen, zu Sud verkocht und an gute Hotels verkauft. Durch die Elbverschmutzung waren diese dann dort fast ausgerottet, bis sich ab ca. 1993, einige Jahre nach der Wiedervereinigung, die Elbe zusehends erholte.

1994 wurden einige Elbfischer – und auch ich – selbständige Fischer „zu Fuß“ und mußten in die Seeberufsgenossenschaft.

Mein Großvater zog 1890 nach Brunsbüttelhafen und war, was Fischfang anbelangt, unbelastet. Das Angeln am Sonntagmorgen in der Braake war das einzige Hobby, das er sich leisten konnte, denn die Familie war auf mittlerweile 10 Personen (Vater, Mutter und 8 Kinder) angewachsen. Einen Angelschein brauchte man nicht, aber die Genehmigung des Pächters der Braake, Louis Tiedemann. Der größte Fang (mit Hilfe eines Netzes) war ein Hecht von 16 Pfund und wurde als Dank für die Angelgenehmigung zum Bauern gebracht.

Ein Angelstock 0,25 RM (Reichsmark, offizielle Währung in Deutschland von 1924 – 1948), Angelhaken 2 Pfennig und eine Baumwollschnur für 10 Pfennig reichte zum Angeln. Als Kinder schnitten wir uns einen Stock von einem Baum. Einen Flaschenkorken und eine dünne Schnur waren noch leicht zu besorgen, bei dem Angelhaken war es schon schwieriger.

Er kostete 2 Pfennig, aber – die bekamen wir nicht, so knapp war das Geld damals.

Walter Herrmann

Walter Herrmann war der letzte Berufsfischer in Brunsbüttel. Er war bis 1975 aktiv, danach war er nur noch Hobbyfischer und –schipper. Er fischte nach 1945 sehr viel Schrott von den Schiffswracks – u.a. auch mal ein Einmann-U-Boot.

Er hat noch 2 Jahre lang mit seiner Frau auf seiner „BRU 8“ gelebt, bevor er in den Hochbunker bei Mole 4 zog.

Eine Bank beim Krabbenschuppen (Der Krabbenschuppen in Brunsbüttel), auf der er häufig saß, wurde von ihm als „Lögenbank“ tituliert, da dort wohl viel Seemannsgarn gesponnen wurde. Aber schließlich stand es ja jedem frei, zu gehen, wenn er des „Fischerlateins“ überdrüssig wurde.

Fotos Walter Hermann

Diese Fotos wurden freundlicherweise von seinem bereits verstorbenen Sohn Klaus Herrmann zur Verfügung gestellt.

Aalfangmethoden

Mein Vater kam 1913 in die Lehre beim Schmiedemeister Stührmann in Lütt Dörp (Läden im Koog-Lütt Dörp). Das Dorf lag an der B5 zur Elbseite und mußte der Industrieansiedlung weichen; es wurde in den 1970er Jahren abgerissen. Es wurden dort u.a. Draht-Aalkörbe hergestellt, die im Herbst in der Elbe teils mit großem Fang-Erfolg beim Holstenreck ausgestellt wurden. Mein Vater lernte den Bau und die Handhabung mit diesen Geräten kennen. Für sein erstes Geld nach der Inflation 1923 kaufte er sich eine halbe Rolle verzinkten Maschendraht zum Bau von Aalkörben. Das führte zum großen Ehekrach, da es ja an allem fehlte. In der damaligen Zeit, 1922, gab es weder Hochzeitsbilder noch Eheringe. Ich wurde 14 Tage nach der Währungsreform geboren und meine Eltern dadurch um das Wöchnerinnengeld betrogen. Mein Vater brachte im Herbst 1923 den ersten Aalkorb am Stack westlich der Strandhalle in die Elbe. Mit dem abnehmbaren Hinterteil des Korbs – der Eimer war zu klein - kam er heim. Im Korb waren 34 Pfund Aale. Das war wohl auch der beste Fang in einem Aalkorb, den er je hatte.

In den nächsten Jahren baute mein Vater laufend neue Aalkörbe, 35 an der Zahl. Die meiste Arbeit, das Entleeren bei Ebbe, machte meine Mutter. Das Einbringen und Entfernen aus der Elbe war eine schmutzige und schwere Arbeit. Alles wurde sauber gebürstet, zerlegt, geflickt, in den Schuppen gebracht und im Frühjahr in Teer getaucht. Dies geschah in einem großen, halbrunden, Bottich (Teertrog). Alles wurde auf´s Schuppendach zum Trocknen gestellt. Es war eine Sauarbeit, bei der natürlich jeder helfen mußte. Auf die Idee, uns Kindern dafür Geld zu geben, kam niemand – war damals auch nicht üblich.

Da der Versuch meines Vaters, sich als Schmied selbständig zu machen, mißlang (er fand keine Geldgeber), wollte er Fischer werden. Etwa 50 Aalkörbe sollten die Grundlage bilden. Am 10. Oktober 1930 kaufte er in Neuhaus an der Oste ein Eichen-Klinker-Boot, ein ehemaliges Lotsenversetzboot. Es wurde zu einem Fischerboot ausgebaut und ein 6 PS – Glühkopfmotor eingebaut. Dieser hatte nur einen Kolben und machte einen höllischen Krach. Mit der Lötlampe mußte der Glühkopf gut vorgewärmt werden (Glühkopfkugel etwa 4 cm Durchmeser) und der Motor konnte dann mit einem Schwungrad mit der Hand angeworfen werden, ganz ohne Elektrik.

Die Aalsaison dauerte nur 3 Monate, von August bis Anfang November; im Winter konnte nicht gefischt werden. Die Krabbenfischerei ist in der Elbemündung auch nur im Herbst erfolgreich. Die Reusenfischerei mit Weidenreusen, wo Futter hinein kam, hatte nur wenig Erfolg. Stellnetze zum Büttfischen hatte mein Vater nicht, er fischte nur mit der Leed. So war der Erfolg gering und die Bootsfischerei lohnte sich nicht. Die Arbeit bei der Kali hatte er aber vorsichtshalber aufrechterhalten. Anfang der 1930er Jahre kamen die Wollhandkrabben auch nach Brunsbüttel (sie waren bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland) und der Traum von der Fischerei war vorbei. Meine Eltern bauten 1936 ein Haus und da hatten wir keine Zeit mehr für das Boot. Es wurde 1940 zu Feuerholz verarbeitet.

Bis 1948 stellten meine Eltern, meist nur im Herbst, so etwa 30 Aalkörbe aus. Die Wollhandkrabben wurden immer mehr und der Aalfang kam von 1949 – 1955 zum Erliegen. Meine Mutter hatte mitunter bis zu 84 Wollhandkrabben in einem Aalkorb, aber kaum einen Aal. Mein Vater wurde dann ein großer Angler und brachte ca. 1950 einige Male 5-6 große Zander von je ca. 5 Pfund mit. Damals gab es noch keine Kühlschränke und wir bekamen Schwierigkeiten, da sie keiner kaufen wollte. Bütt waren besser an den Mann zu bringen. Da im Sommer genug Fische in Elbe, Kanal, Braake, Fleete und Teiche zu fangen waren, durften Raubfische nur ab September geangelt werden. Im Monat August beobachtete mein Vater jede Einmündung in den Gewässern und wußte so, wo die größten Hechte standen. Beim Angeln hatte er viel Erfolg und so blieb er seinem Hobby treu, solange er gesund war.

Fotos vom Reusenfischen

Pöddern

Pöddern (oder auch Püddern) war ebenfalls eine gute Möglichkeit, Aale zu fangen, wird allerdings heutzutage kaum noch gemacht. Wenn die Flut kam, schnappten wir uns einen etwa 5m langen Bambusstock, der am dünnen Ende noch gut 2 cm Durchmesser haben mußte und gingen zur Elbe. Eine starke Schnur von etwa 4m Länge wurde am Stock aufgerollt, woran ein Pödderlot (konisches Bleilot) gebunden war. So konnte man immer durch einige Umdrehungen die Eindringtiefe dem Wasserstand anpassen. Ein ca. 1,20 m langer, fester Wollfaden wurde der Länge nach mit Regenwürmern, Wattwürmern oder einer Mischung aus beiden bezogen. Es gehörte schon eine Portion Überwindung dazu, den Wollfaden mit einer starken Nadel durch ca. 20-30 Würmer zu ziehen. Das Wurmknäuel, das daraus gebildet wurde (Pödder), wurde dann mit dem Pödderlot verknotet. Diese Methode hat den Vorteil, daß man keinen Angelhaken braucht. Der gierige Aal verbeißt sich mit seinen kleinen, feinen Zähnen im Wollfaden.

Wenn das Wasser an der Böschung ungefähr 20cm hoch war, setzten wir uns auf einen Stein an der Böschung und hielten das Pödderlot soweit wie möglich ins Wasser.

Der Stock sollte etwa waagerecht sein und die Würmer einige Zentimeter über Grund. Wenn nun ein Aal in die Würmer biß, wurde der Stock in Schwingungen gebracht und über Kopf an Land geschwungen. Der gefangene Aal wurde, wenn er groß genug war, mit einem Lappen in einen Eimer getan. Im Eimer war nie Wasser, höchstens ein feuchter Lappen. Damals galt die Regel, ein Aal, der im Wasser starb, durfte nicht mehr gegessen werden.

So fischten wir bis zum höchsten Wasserstand, dann war meistens Schluß, weil wir keinen Biß mehr hatten und gingen nach Hause.

Man kann auch vom Boot aus Pöddern; in Neufeld haben von 1945 bis 1949 etliche Männer davon gelebt. Es wurde erzählt, daß in guten Tagen die Männer zum Teil 40 Pfund und mehr gefangen haben. Meistens hatten sie am Boot ein Netz angebracht, wo sie die Aale mit Geschick hineinwarfen. Der Pödderstock war auch kürzer, was wiederum bedeutet, daß man sehr viel Übung braucht, den Köder ruhig und gleichmäßig über Grund zu halten, um das Schaukeln des Bootes auszugleichen.

Wenn zwei Mann im Boot waren, hat jeder seinen Fang behalten, das gehörte beim wertvollen Aal dazu. Beim Bütt fischen allerdings wurde der Fang bei gleichwertigen Partnern geteilt. Damals gab es viele ungeschriebene Gesetze, die auch meistens eingehalten wurden – wie beim Strandgut z.B.

Aalfang mit der Senke

Im Herbst und Frühjahr war auch „Aale senken“ lange Zeit eine lohnende Fischerei. Im Bereich der Schleuseneinfahrt des Außenhafens wurde an guten Tagen über 1 Zentner (50 kg) Aale gefangen.

Die Senke war ca. 4 x 4 m, wobei dann schon ein Bock mit einer Kurbel nötig war. Der richtige Treibaal wurde meist in nur 2m Tiefe gefangen. Als die Fänge geringer wurden, beschränkte man die Erlaubnis, dort zu senken, auf Bedienstete des Wasserbauamtes.

Auch in den 1930er Jahren hatte man auf der Südseite Brunsbüttelkoogs an der Elbe auch mal große Fänge mit primitiveren Senken. Merkwürdigerweise ging von diesen Aalschwärmen nichts in die Aalkörbe. Alle Nächte, die man als Senker vergebens am Wasser fror, interessierten nicht. Jeder Tag war zwar ein Fisch- aber nicht immer ein Fangtag.

Aalschieben mit der Aal-Leed

Eine schnelle und ertragreiche Aalfangmethode war das Aal-Schieben mit der Aal-Leed (auch Leet). Wir kannten es nur aus Erzählungen von Opa Peter Claußen und Fritz Köster. Ich kaufte mir ein 4 x 4m – Perlonnetz und machte mir eine Aal-Leed daraus. Statt der damals üblichen Kufen aus Kuhhörnern, die beim Schieben verhindern, daß das Netz im Schlick stecken bleibt, befestigte ich einen Teil eines gebogenen Fahrradlenkers am unteren Ende des Leed-Knüppels.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fingen wir in Groden, vor der Schule, mal 6 Pfund Aale und 3 Pfund Bütt. Es war schwere körperliche Arbeit, bei der man sich Wind und Strömung geschickt zunutze machen mußte, um Kräfte zu sparen. Der erste Versuch, auf der anderen Elbseite Aale zu schieben, schlug wegen unserer Unkenntnis fehl. Viel später versuchten wir es wieder und stellten fest, daß bei höherer Wassertemperatur die Aale im flachen Wasser waren. Bei richtiger Temperatur an der Wattkante fingen wir oft an die 25 Pfund Aale.

Meine Schüler P. Tabbert und H. Rofallski hatten noch mehr Erfolg. Hermann brachte 1985 einmal 60 Pfund beste Ware mit, kaum ein Aal unter ¼ Pfund. Hätte ich es nicht selbst gesehen, ich hätte es nicht geglaubt.

P. Tabbert fuhr in den nächsten Jahren, mit gutem Erfolg, über die Elbe und fischte vom Baljer Leuchtturm bis zum Böschrücken gegen den Strom. Das war nur mit einem feinen Perlonnetz möglich. Diese kamen in dieser Gegend ca. 1960 in den Handel. Sie sind pflegeleicht, haltbar und wurden mit der Zeit immer preisgünstiger. Daraufhin bauten wir unsere Aal-Leed fast doppelt so groß.

Seit etwa 1985 ist das ganze Gebiet der südlichen Elbe, gegenüber von Brunsbüttel, Naturschutzgebiet. Man durfte das Watt nicht mehr betreten und wenn man mit dem Boot mal auf Grund kommt, durfte man das Schiff nicht verlassen. Es drohte eine hohe Strafe, bis zur Wegnahme des Schiffes. So war es dann dort mit der Fischerei vorbei.

Verbotene Fangmethoden für Aale

Aale stechen, harken oder walzen sind verbotene Fangmethoden. Das Aale stechen war in der Nachkriegszeit 1945 – 1948 wegen der herrschenden Hungersnot erlaubt.

Eisfischen an der Braake

Mein Vater fuhr an einem Sonntag mal mit meinem Bruder und mir an die Braake. Durch schnelles Zufrieren wurde in dem Fluß die Sauerstoffzufuhr für die Fische mehr oder weniger unterbunden. Mit Harke, Beil und Sack ausgerüstet gingen wir zu Werke. Wir hackten mit dem Beil etwa dort, wo heute das Hallenbad ist, an der Schilfkante ein ca. 30cm breites und 2m langes Loch in die Eisdecke. Dann – etwa 100m weiter – ein zweites und dann in etwa gleichen Abständen noch einige mehr. Im ersten Loch hatten sich etliche Aale aus Sauerstoffmangel eingefunden, die wir mit der Harke aufs Eis zogen. So gingen wir von Loch zu Loch und hatten bald unseren kleinen Sack voll mit Aalen. Wir fuhren nach Hause und kamen am Nachmittag mit einem großen Sack zurück. Der Schleusenwärter hatte aber inzwischen wegen des Tauwetters die Tore aufbekommen und so war in die Braake sauerstoffreiches Wasser geflossen. Jetzt fingen wir natürlich keinen Aal mehr.

Bruno Gorny erzählte mir mal, daß er im Hungerjahr 1917, als er 15 Jahre alt war, ein großes, eisfreies Entwässerungsrohr an der Kaimauer nördlich der Braakebrücke (Koogstraße, bei Sommerfeld) entdeckt hatte. Dort wimmelte es von Aalen. Er wohnte in der Langen Reihe und kam schnell mit Harke und Sack zurück. Bis er Konkurrenz bekam, hatte er 75 Pfund Aale im Sack, die in Sauer gekocht und in Tonkruken gelagert wurden. Eine ca. 1 cm dicke Talgschicht darüber sorgte für die Haltbarkeit. Das war natürlich in dem Hungerjahr eine willkommene Bereicherung des Speiseplans, die mit Kartoffeln aus eigenem Garten „garniert“ wurden.

Am Winterende war unter der Koogstraßen-Brücke immer die erste eisfreie Fläche, wo sich die Fische sammelten und „nach Luft japsten“. Keiner ist auf die Idee gekommen, den Fischen zu helfen, aber – gefangen hat sie auch keiner. Man ließ der Natur freien Lauf.

Störe und Lachse in der Elbe

1860 gab es noch ca. 60 Störfischer im Raum Brunsbüttel-Brunsbüttelhafen.

Um die Jahrhundertwende (1900) waren in der Elbe so viele Störe und Lachse, daß die Anwohner übersättigt waren. Dienstmädchen in Hamburg verlangten z.B., daß es höchstens dreimal in der Woche Stör oder Lachs zu essen gibt – und das in einer Zeit, wo Personal kaum irgendwelche Rechte hatte.

Durch Überfischung, Schleusenbau und Veränderungen des Flußlaufes wurde den Fischen die Laichmöglichkeit genommen. Auf diese Weise wurden diese Fischarten in wenigen Jahren fast ausgerottet. 1965 sah mein Vater den letzten großen Stör im Alten Hafen. Bei Ebbe sah er, wie ein „Baumstamm“ gegen den Strom Richtung Braake schwamm. Da das die Naturgesetze über den Haufen warf, ging er durchs Schilf zum Wasser. Da peitschte ein großer Stör (der Baumstamm) davon in Richtung Elbe. Er wollte wohl zum Laichen in die Braake. Der Fischer Walter Hermann meinte „den kriege ich auch noch …“.

Etwa 1920 hatte Fritz Köster (sein Sohn betrieb ab 1961 das Fahrradgeschäft in der Koogstraße 93 – Läden im Koog-Koogstraße 92-95) mit seinem Fischkutter im Neufelder Watt ein Ebbnetz ausgestellt. Als das Wasser im Netz noch etwa 1 Meter tief war, bemerkte er, daß sich ein großer Stör darin befand. Der Schiffsjunge redete lange auf den Schipper ein, den Stör sofort zu greifen, aber der wollte ihn abebben lassen. Von dem Jagdfieber gepackt, ließ er sich dann doch überreden. Beide gingen mit einem großen Fischkorb ins Wasser, um ihn zu greifen. Der Stör aber sprang in Todesangst übers Netz und schwamm im Priel davon. In der Haut des Jungen hätte ich nicht stecken wollen.

Ich habe 1999 einmal einen kleinen, lebenden, Stör gesehen, der in der Elbe geangelt wurde.

Plattdeutsche Geschichten vom Störfang, mit Übersetzung

Störgeschichte

Der Stör hat keine Eingeweide und auch keine Gräten, bloß einen durchgehenden Darm und als Rückgrat eine dicke Knorpelreihe. Von diesem Knorpel (hinten im Kopf) haben wir Jungs uns kleine Gummibälle geschnitten. Junge, was sprang der in die Höhe! Der Stör ist ein eigenartiger Fisch, Fell oder Schuppen hat er nicht und der Leib ist eckig-rund und an diesen Ecken sitzen harte, komische Noppen, wie aus Horn. Ansonsten ist er aalglatt und von ganz heller Farbe. Das Fleisch schmeckt wie beste Karbonade und der Rogen wird als Kaviar gehandelt. Heutzutage ist es aus mit der Störfischerei auf der Eider. Seit 1936 die Eiderabdämmung gebaut worden ist, gibt es keinen Stör mehr, oder nur ganz, ganz selten gab es nochmal einen.

Unter 1 m Länge durfte übrigens kein Stör gefangen werden und die Netze mußten einen Abstand in der Seitenlänge von 16 cm haben. Ja, es gab genaue Vorschriften darüber. Fangzeit war von Ende Mai bis Jacobi, das ist der 25. Juli. Nach dieser Zeit lohnte sich das Rausfahren zum Störfischen nicht mehr.

von Hermann Hansen

Wenn um 1880 herum die Dienstmädchen und Knechte der Eiderstedter Bauern zusammenkamen, dann machten sie ab, daß sie nicht mehr als dreimal in der Woche Störfleisch zu essen kriegen wollten.

So reichlich war zu der Zeit der Stör in der Eider.

Ich kann mich noch gut erinnern, daß vor und im ersten Weltkrieg der Fischer Jan Rahn und sein Onkel Peter Rahn in Friedrichstadt oftmals sommertags mit 5 Stör längsseits am Boot von der Eider zurückkamen. Mit Seilen hatten sie den großen Fisch durch Kiemen und Schlund am Boot festgebunden. Sie lebten noch! Wenn die Fischer ihre Netze auf dem Rick zum Trocknen aufhängten, hielten sie auf den Schultern einen Stör nach dem anderen in die Höhe.

Oben am Deich wurden die Tiere geschlachtet. Mit einem großen Handhammer wurden jedem Stör ein paar kräftige Schläge auf den Kopf verabreicht und danach wurde er abgestochen. Es wurde aber nicht ins Herz gestochen, nein, er bekam, wie alle großen Fische (Hai und Walfisch) mit einem scharfen Messer einen tiefen Schnitt eine Handbreit vor der Schwanzflosse. Da sitzt bei dem Fisch die Hauptschlagader. Das Tier blutete dann aus.

1945 wurde der letzte große Stör von den Friedrichskooger Fischern gefangen. Dieser große Fisch wog 285 Pfund und hatte 45 Pfund Kaviar bei sich (heutiger Wert ca. 15 000-20 000 €). Nach 1945 sind nur noch wenige Störe gefangen worden und auch nur mit geringem Gewicht.

Früher zogen die Störe in die Eider bis Lexfähr und Rendsburg herauf und gefischt wurde nur während der Flutzeit. In unserer kleinen Holländerstadt Friedrichstadt gab es ganz besondere Störfischer, die paarweise in einem Boot dem Stör in der heißen Sommerzeit nachstellten.

Zum Fischen fuhren zwei Mann in einem Boot auf der Eider. Der eine schmiß das Netz ins Wasser, während sein Kumpel das Boot quer über die Eider zog. So stand das Netz quer zum Strom. Unten am Netz waren kleine Bleikugeln und oben standen schwarze Holzbaken senkrecht in die Höhe. Diese Holzbaken waren einen halben Meter lang. Sie zogen sie mit der Flut die Eider aufwärts und wenn ein Stör ins Netz schoß, konnten sie das an den Hölzern sehen, ruderten schnell dorthin und machten das Netz zu einer Schlinge. Beim Hieven ins Boot versetzten sie dem Stör ein tiefes Loch in seinen Leib. Es konnte nämlich passieren, daß das Netz beim Hieven ins Boot riß, so hatten sie das Tier aber noch am Haken. Im Boot kam dann eine Leine durch Schlund und Kiemen und dann kam er wieder ins Wasser und mußte mitschwimmen, bis der nächste Stör gefangen wurde.

Bis 1910 haben die Störfischer den großen Fisch selbst geschlachtet und geräuchert. Tagelang lag das Tier an der Kette im Wasser, bis sich das Schlachten lohnte. Als Jungs haben wir so manches Mal an der Kette gezogen, dann ist der Stör ganz schön wild geworden. Jetzt lagen die Fischer auf der Lauer, wo jetzt wohl Pferdemarkt, Jahrmarkt, Hochzeit, Jubiläum, Ringreiten oder Vogelschießen war. Dann haben sie zu diesem Fest den Stör geschlachtet, geräuchert und stückweise nach Gewicht verkauft. Später haben die Fischer den Stör nach Hamburg verschickt.

Krabbenfang

Die Krabbenfischerei wurde an der Nordseeküste schon vor über 100 Jahren betrieben. Man ging mit der Gliep (Krabbenfischen mit der Gliep) bei bestimmtem Wasserstand ins Watt, schob sie einige Meter am Grund entlang und hob sie dann wieder hoch. Der Fang wurde mit einem Kescher entnommen und das brauchbare dann in einem Korb oder einer Kiepe verstaut. Früher fing man mit etwas Glück in 1 bis 2 Stunden 5 bis 10 Liter Krabben. Als Beifang wurden auch schon mal Aale, Butt oder Stint mit nach Hause genommen. Hauptsaison für Krabben waren die Herbstmonate.

Die Frauen auf dem Foto rechts (ca. 1900) fangen Krabben mit der Gliep (Schiebehamen, Struckhamen, Jalle, Krabbenjalle, Krautjalle und auf Pellworm auch Puk genannt).

Bilder von der Gliep

In den Hungerjahren 1917 und danach sind Frauen durch das Niedrigwasser von der Strandhalle bis Glück im Winkel (Gastwirtschaft_Glück_im_Winkel) gelaufen, um mit der Gliep Krabben für die Familie zu fischen. Die Männer waren im Krieg und es gab wenig Unterstützung von anderer Seite – alle hatten nichts. Da Krabben lebend gekocht werden sollten, war es nach dem langen Marsch kaum möglich, eine gute Qualität zu erhalten.

Nach dem ersten Weltkrieg hat so mancher Mann dann die Krabbenfischerei als Hobby weiter betrieben und sich in der schlechten Zeit ein kleines Zubrot verdient. Als Transportmittel kam jetzt allerdings vielfach das Fahrrad in Betracht.

Etwa 1928 fragte mein Vater seinen, schon etwas älteren, Nachbarn Johann Tagge, ob er mit zum Krabbenfischen wolle. Da der Sturm sich noch nicht wieder ganz gelegt hatte, lehnte dieser ab. Also fischte mein Vater in Groden ganz allein – und das mit gutem Erfolg.

Seinen letzten Zug machte er am Stack in Richtung Land und das Netz war voll. Da seine Transportmöglichkeiten begrenzt waren, war guter Rat teuer. Er zog seine Fischerhose aus, band sie an den Beinen zu und schüttete die Krabben in die Hose. Dann schob er seinen Fang mit dem Fahrrad nach Hause. Seine Frau kam ihm beunruhigt entgegen, denn aus der Ferne gesehen vermutete sie eine Leiche auf dem Fahrrad. Am nächsten Tag wollten viele „Hobbyfischer“, die von dem fantastischen Fang erfahren hatten, ebenfalls profitieren, aber – ohne Erfolg.

Mein Vater hat dann noch einmal bei Sturm in Soesmenhusen auf dem grünen Vorland mit Erfolg Krabben gefischt, dann war Schluß mit dem „Gliep-fischen“.

Bedingt durch die „Verbreitung“ der Eisenbahn und auch die Möglichkeit, die leicht verderblichen Krabben zu kühlen, wurde der Fang in größeren Mengen vom Boot aus lohnend.

Jetzt begann die Zeit der Fischerei mit Krabbenkurren .

Fischkutter mit Krabbenkurren

Die Besatzung eines Brunsbütteler Kutters hatte einmal verschlafen. Sie fuhren dann schnell hinaus, warfen bei Kugelbake das Netz aus und machten einen besonders langen Strich. Dann wurde erwartungsvoll das Netz gehoben und – oh Schreck – in der Eile hatte man vergessen, das Netz zuzubinden – es war leer. Der Junge bekam, wie damals üblich, kräftig was hinter die Ohren, denn – „Moses harr jümmers Schuld“.

Üblich war es auch, daß der Jüngste den gesamten Fang mit der Hand „sieben“ mußte. Bei mitunter 8 Zentnern (400 kg) war das Schwerstarbeit und er bekam dafür den Beifang, den er dann im Hafen verkaufen konnte. Beifang beim Krabbenfischen waren Butt, Zungen, Dorsch, Stint, Seeteufel und mitunter auch mal ein Aal.

Eine Frau aus der Eddelaker Straße zog oft mit ihrem Handwagen durch Brunsbüttel mit dem Ausruf „Frische Krabben, frische Kreut“ und so kam die leicht verderbliche Ware möglichst schnell auf den Tisch.

Siehe auch Der Krabbenschuppen in Brunsbüttel

Schollenfang

Schollen (oder Goldbutt genannt) gehören – wie z.B. Flunder, Kliesche oder Seezunge – zu den Plattfischen. Der Butt ist wohl der häufigste Plattfisch, der in der Elbe vorkommt. Im Laufe der Zeit entwickelten sich mehrere Fangmethoden mit unterschiedlich gutem Erfolg.

Familie "Scheefsnut"

Viele Passagen dieses Artikels stammen aus einem Text, dessen Verfasser leider unbekannt ist.

Familie „Scheefsnut“ führte früher im Küstengebiet ein vergnügtes Leben. Das Wattenmeer und die etwas tieferen Gewässer waren ihr Reich. Hier fanden alle Mitglieder Nahrung in Hülle und Fülle, denn sie ernährten sich von pflanzlichen und tierischen Kleinstlebewesen, die ihnen das Meer zu jeder Zeit reichlich darbot. Außerdem ließen sie sich Wattwürmer, Krabben, Jungfische und Seesterne gut schmecken. Allzu viele Feinde hatten sie auch nicht und wenn der Seehund kam, versteckten sie sich schnell im lockeren Meeresboden. Heute aber macht ihnen der Mensch das Leben schwer.

Wir kennen die Mitglieder dieser großen Familie ganz genau. Sie sind alle miteinander Plattfische: Steinbutt, Scholle (Goldbutt), Seezunge usw. Sie schwimmen in ihrer frühen Jugend alle senkrecht umher, doch bald legen sie sich auf die Seite und verwandeln ihre Gestalt. Das eine Auge wandert von der Unterseite nach oben und ihr Maul passt sich auch der neuen Lage an, so daß schließlich der ganze Kopf etwas verdreht aussieht. Die Unterseite wird weiß, die Oberseite bleibt dunkel.

Am liebsten schwimmen die sonderbaren Gesellen mit leichten Wellenbewegungen ihrer Seitenflossen immer dicht über dem Meeresboden dahin, um bei irgendeiner Gefahr so schnell wie möglich im Schlick- oder Sandgrund zu verschwinden. Das Aussehen ihrer Oberseite können die kleinen Zauberkünstler auffallend schnell dem Untergrund anpassen.

Der gewöhnliche „Butt“ bewohnt das flachere Wattenmeer mit den zahlreichen Prielen. Er ist es, der beim „Büttpedden und –grabbeln“, mit der „Büttleed „ oder durch Stellnetze (Ebbnetze) erbeutet wird.

Die Scholle (auch Goldbutt genannt) lebt und laicht in der tieferen Nordsee, westlich von Helgoland. Seine Jungen wandern ganz langsam immer näher an die Küste heran, bis ins Wattenmeer. Sie nehmen dabei ihre richtige Buttgestalt an und wachsen bei reichlicher Nahrung schnell heran, um dann bei zunehmender Größe wieder ins Meer hinauszuwandern. Dort werden sie dann alle – egal, ob groß oder klein – von unseren Fischern mit modernen Schleppnetzen gefangen, denn sie werden wegen ihres wohlschmeckenden Fleisches gern gegessen.

In der Nordsee ist ein einjähriger Goldbutt etwa 7 cm, ein dreijähriger 20 cm, ein fünfjähriger 26 cm und ein siebenjähriger etwa 30 cm lang.

Die Buttmutter legt etwa 1 Million Eier und man sollte meinen, daß das für die Erhaltung der Art reicht. Aber da hat der Fisch die Rechnung ohne den Menschen gemacht, denn gegen die massenhafte Überfischung der Altschollen und den rücksichtslosen Fang der Jungschollen mit Grundnetzen, mit denen eigentlich nur Krabben gefischt werden sollen, hat die Art keine Chance. Auf diese Weise landen Millionen von Jungschollen als „Gammel“ bei der Fischmehlindustrie. Wenn nicht bald eine Mindest- Fanggröße von 20-25 cm festgelegt und überwacht wird, stoppt auch die stärkste „Zeugungskraft“ dieses Fisches das Aussterben nicht mehr.

Bütt pedden

Textquelle:Karl Martin

Bütt pedden – ob mit oder ohne Netz – ist nur mit sehr viel Erfahrung und Kenntnissen möglich. Schon oft habe ich Berichte über das Bütt pedden gelesen, es war aber meist anders beschrieben, als ich es kannte. Ich habe es jedenfalls auf die nachfolgend beschriebene Art gemacht.

Man hängt sich einen Sack für die gefangenen Bütt über die Schulter und geht ca. 1 Stunde vor Niedrigwasser barfuß und in kurzen Hosen ins Watt. Um sich warm zu halten, sollte man allerdings Hemd, Pulli, Jacke und Mütze dabei haben.

Das Wasser im Priel darf nicht von der Sonne gewärmt sein, denn im warmen Wasser, wo man womöglich noch auf den Grund sehen kann, „gift dat keen Bütt“. Grundsätzlich näherte ich mich dem Priel von der Seite, wo er etwa knietief war. Würde man am Priel entlang vom flachen zum tiefen Wasser laufen, so würden die Schwingungen des Watts die Plattfische ins Meer treiben. Im gut knietiefen Wasser ging ich dann leise und vorsichtig in den Priel, querte ihn – mit den Füßen den Bütt ertastend. Um den Unterschied von Watt und der etwas rauheren, festeren Haut des Fisches zu unterscheiden, muß man schon praktische Erfahrung gesammelt haben. Man läuft im Zickzack Richtung flaches Wasser, bis man Grund sehen kann – dann ist Schluß.

Tritt man auf einen Butt, bleibt man schlagartig stehen und der Fuß darf nicht angehoben werden. Mit der Hand (oder auch beiden Händen) wird der Fisch dann möglichst hinter dem Kopf erfaßt und in den Sack verfrachtet. Mit viel Geschick konnte man damals schon mal 10-12 Pfund fangen. Allerdings dauert es schon 14 Tage, bis sich im gleichen Priel wieder der sogenannte Wohn-Bütt angesiedelt hatte.

In den Hungerjahren nach dem Krieg nahm man es mit den Fischereigesetzen nicht so genau, des Hungers wegen. Also wurden die Bütt von Laien und Flüchtlingen schon mal mit der Mistgabel „gefangen“.

Übrigens – es gibt im Historischen Hafen in Flensburg ein Kahn mit dem Namen „Buttpedder“.

Büttpedder war früher auch der „Nökelname“ für den Elbfischer.

Büttfang mit der Bütt - Leed

Ein besonderes Erlebnis hatte ich 1968 in der Sandrinne (jeder Priel hatte seinen – oft abenteuerlichen – Namen). Dort fischte ich mit der Büttleed über Ebbe, d.h. über ablaufendes Wasser. Als der Priel fast leer und nur noch so breit, wie mein Netz war, stellte ich die Leed mit dem Querholz gestützt in den Priel. Dann lief ich vor dem Netz die etwa 70m im Zickzack ab und den gleichen Weg wieder zurück bis zum Netz, hob dieses dann hoch und legte es aufs Watt. Mit meinen 12 gegriffenen hatte ich insgesamt 38 Butt gefangen – gut 10 Pfund. Die Fische hatten sich aus Angst vor dem Geräusch „eingebuddelt“.

Vom Boot aus hatten wir später, bei ca. 1m oder mehr Wasser im Priel, meist mit Erfolg, ein Netz vor die Mündung gezogen. Mit Schwiegervater und Johann Klischka hatten wir einmal so an die 60 Pfund gefangen, vor dem eigentlichen Fang.

Quelle des folgenden Textes von 2004 - Hans Rofallski (Schwager von Karl Martin), in „Ich-Form“ geschrieben

Spricht man im Rheinland von „Bütt“, so meint man mit Sicherheit nicht den gleichnamigen, äußerst schmackhaften Vertreter unseres Wattenmeeres.

Meine erste Bekanntschaft mit dem Bütt war im April 1948, einer Zeit, in der Hunger ein ständiger Begleiter in den meisten Familien war. Die Nahrungsmittel, die es auf der Lebensmittelkarte gab, reichten bei weitem nicht aus, um bei Kräften zu bleiben. Es war zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, zumal die Arbeit für viele zu der Zeit körperlich sehr schwer war.

Mein Schwager Karl Martin (Kalli) und ich wollten die Chance nutzen, den Speisezettel mit selbst gefangenen Bütt zu bereichern. Um überhaupt Fische zu fangen, brauchte man natürlich eine entsprechende Ausrüstung. Dazu gehörten ein Netz, das an den Seiten Schlaufen hat und zwei schlanke, 4-5 m lange Holzstangen, die am dickeren Ende mit einer Schloßschraube miteinander verbunden waren. Dann brauchte man noch ein „Jück“, das ist ein etwa 1 m langer Stiel, der das über die Stangen gestreifte Netz spannte und gleichzeitig als Hebelarm beim Hochziehen und Senken des Netzes diente. Ein Kescher, mit dem man die Fische aus dem Netz holt und ein Fischbeutel, in dem der Fang während des Fischens im Wasser lebendig gehalten wird, gehörte ebenfalls zur Grundausrüstung. Warme Kleidung zum Wechseln, eine Flasche mit Getränk und eine „Doppelstulle“ Brot rundet die Ausrüstung ab, die in einer eigens dafür angefertigten Holzkiste verstaut wurde.

So ausgerüstet machten Kalli und ich uns mit alten, klapprigen Fahrrädern auf eine 12 km lange Strecke, die damals nur aus Feldwegen bestand. Im Neufelder-Koog schoben wir dann unsere schwer beladenen Fahrräder über den Deich und fuhren auf einem 0,5 m hohen Damm zur Wattkante durch das Vorland. Mein erster Eindruck von der endlosen Weite, dem riesig großen Watt, der menschenleeren Gegend, dem eigenartigen Geruch aus feuchtem Watt und den Hinterlassenschaften der Schafe, die zu Hunderten den Deich abgrasten, war überwältigend. Schiffe, die im weit entfernten Fahrwasser der Elbe fuhren, schienen – Dank der Wasserspiegelung - aus mehreren Teilen zu bestehen. Viele „Segelschiffe“, die im Westen zu sehen waren, entpuppten sich bei steigendem Wasser als Möwen, die ebenfalls durch die Spiegelung enorme Ausmaße angenommen hatten.

Auf dem Weg durchs Watt zu unserem Ziel erhielt ich noch drei wichtige Verhaltensmaßregeln: 1. – Jedes unnötige Geräusch im Wasser zu vermeiden, da Wasser ein guter „Geräuschleiter“ ist, 2. – Das Netz so kurz wie möglich zum Entleeren aus dem Wasser holen und 3. – Beim Heben und Senken des Netzes Wasserströmung und Wind entsprechend nutzen, um Kraft zu sparen.

Endlich war der spannende, lang ersehnte Moment gekommen. Wir standen im Priel, das auflaufende Wasser spannte das Netz und drückte es gegen die Beine, die linke Hand am „Jück“, um bei der kleinsten Bewegung im Netz sofort hochziehen zu können. Kalli hatte ein weitmaschiges Büttnetz, ich ein engmaschiges, uraltes, Aalnetz. Da sich einige Zeit in meinem Netz keine Bewegung zeigte, zog ich neugierig mit einer halben Drehung unter Ausnützung der Strömung hoch. Mindestens 30 winzig kleine Bütt, ein paar Krabben und ein bleistiftdünner Aal, der sehr schnell seine Freiheit wiederfand, ließen meine neugierigen Augen strahlen.

Den ersten, brauchbaren, Bütt fing Kalli, aber bis zu meinem ersten größeren Bütt dauerte es dann auch nicht mehr lange. Ungefähr 15 Bütt hatte ich im Fischbeutel, als wir abbrechen wollten, da es „aprilhaft“ kalt wurde. Auf dem Weg zu unseren Fahrrädern am Deich mußten wir noch einen Priel durchqueren, dessen Wasserstand inzwischen so hoch angestiegen war, daß das Wasser uns bis zu den Brustwarzen ging. Die letzten 100 m mußten wir noch durch ca. 30 cm tiefen Schlick, der uns dann fast die letzten Kräfte nahm.

An Land angekommen kümmerten wir uns erstmal um unseren Fang, den wir ja lebend nach Hause bringen wollten. Dann zogen wir die nasse Kleidung aus und stärkten uns mit der mitgebrachten Doppelscheibe Brot und einem ordentlichen Schluck „Muckefuck“. Dieser Fang dürfte unseren Familien erstmal mindestens 2 Tage Fisch satt bescheren.

In der folgenden Zeit sind wir noch oftmals zum Fischen gewesen, sofern Wetter, Tide und Freizeit es zuließen. Nach mehreren Versuchen an verschiedenen Stellen und zu unterschiedlichen Zeiten im Watt (u.a. auch bei ablaufendem Wasser) fanden wir 1950 eine vielversprechende Priel-Mündung. Auf Anhieb fing jeder von uns etwa 40 – 50 Pfund Bütt von hervorragender Qualität und Größe. Allerdings verlangte das von uns einen Fußweg von 3 km durchs Watt, wo der Rückweg dann besonders beschwerlich war. Wir mußten mit nassem Zeug, unserem großen Fang und entsprechend müde von der Arbeit durch knietiefes Wasser wieder an Land. Von nun an konnten wir mit unserem Hobby auch etwas Geld „machen“, denn wir bekamen für 3 Pfund Bütt 1 Mark.

Es klappte natürlich nicht immer alles reibungslos, so daß auch manche „Schietreise“ dabei herauskam.

Ein Beispiel: Es war an einem Sonntag, Ebbe war 3.30 Uhr und 16.00 Uhr. Da es uns nachmittags zu spät war, entschlossen wir uns, die Früh-Tide auszunutzen. Wir kamen im Dunkeln in Neufelderkoog an und machten uns auf den 3 km-Weg durchs Watt. Beim Gang durchs Wasser schien es so, als ob es Funken sprühte – Kleinstlebewesen ähnlich den Leuchtkäfern sorgten für diese Erscheinung. Wir hatten gerade unser Geschirr fangbereit gemacht, da zog eine dicke Nebelwand von Südwesten auf. Die Sicht betrug weniger als 15 m. Obwohl wir nur ca. 20 m auseinander waren, konnte einer den anderen nicht erkennen. Wir beschlossen den Heimweg anzutreten, was aber nicht so ganz einfach war. Es gab keine Anhaltspunkte. Bei dem anlandigen Südwestwind waren die Schafe und Gänse nicht zu hören. Wir richteten uns nach dem schwachen Wind, der müßte hinter dem linken Ohr zu spüren sein und nicht hinter dem rechten. Hoffentlich dreht er nicht noch!!

So marschierten wir los, um uns herum die undurchsichtige „Milchsuppe“. Alle paar Minuten hielten wir an, um unsere Marschrichtung zu prüfen. Während wir uns sonst auf dem Rückweg durch´s Watt mit ca. 20 kg Bütt über den Schultern abmühten, hatten wir diese Behinderung dieses Mal natürlich nicht. Zielstrebig ging es tatsächlich dem Deich entgegen. Nur 200 m von dem von uns angepeiltem Ziel trafen wir auf das Vorland. Als wir unsere Fahrräder bestiegen, verzog sich der Nebel und wir fuhren bei strahlendem Sonnenschein nach Hause.

Was lernt man daraus: Bei Gewitter und Nebel ist es im Watt lebensgefährlich !!!

Das Ebbfischen

Das Ebbfischen ist wohl die älteste Methode des Fischfangs seit Menschen in der Elbmündung wohnen. Als es noch keine Netze gab, hatte man dünne Stöcke dicht nebeneinander ins Watt gesteckt und verflochten und so die Ebbfischerei betrieben.

Bütt fangen mit dem Ebbnetz geht folgendermaßen:

Beim höchsten Wasserstand zieht man ein Ebbnetz über den Priel. Das kann 100 – 900 Meter lang sein. Das Netz hat eine Maschenweite von etwa 8 cm, ist etwa 1,5 m hoch, unten mit einer schweren Bleileine befestigt und oben mit einer Kork-Schwimmleine versehen. An beiden Seiten wird ein Stülpenknüppel (ein Pfahl von ca. 5 cm Durchmesser und 1,5m Länge, der unten beschwert ist) geknotet, der das Netz spreizt. An jeden Stülpenknüppel wird ein Anker mit einer Leine von etwa 6m angebracht, die das Netz am Grund hält. Der Fischer muß allerdings vorher die richtige Stelle erkunden und markieren, denn das Netz muß bei Ebbe trocken liegen und darf keine steilen „Prielkanten“ haben. Der Butt würde sonst durch diese Lücke davonschwimmen.

Seinen Fischkutter ankert der Fischer so im Priel, daß er bei Ebbe noch schwimmt.

Etwa 1,5 Stunden vor dem niedrigsten Wasserstand sammelt er dann mit seinem Helfer die Bütt in einen Torfkorb (Fischkorb). Die Plattfische aber liegen nicht einfach so vor dem Netz, sie haben sich – teils 50 bis 100m vor dem Netz - ins Watt eingebuddelt. Auf Knien und Händen kriechend wurden sie dann gesammelt, die Gesichter der Männer waren dann entsprechend vollgespritzt.

Mit dem Ebbnetz wurde meistens nur 1 Tiede im gleichen Priel gefischt, dann erst wieder in ca. 4 Wochen, wenn sich wieder genügend Fische eingefunden hatten.

Die aufgesammelten Bütt kamen in die Bünn, um so am Leben erhalten zu werden. (Bünn ist ein am Schiffsboden eingebauter Holzkasten mit vielen Löchern, der den gefangenen Fisch im Wasser hält, so daß er lebend auf den Markt kommt.)

Einen uns wenig bewußten Vorteil haben alle deutschen Gewässer:

Es gibt keine Haie, Krokodile, Piranhas, Muränen, Giftschlangen oder ähnlich gefährliches Getier.

Geschichten vom Fischen

Daß Fischerei ansteckend und generationsübergreifend war, beweisen Erlebnisberichte, die von Hermann Rofallski, dem Sohn von Hans, stammen. Hier seine Berichte:

Episoden aus der mir bekannten „Fischerzeit“ !

Mein Vater Hans schilderte ein Erlebnis im Neufelder Watt aus dem ersten Priel : Nachdem er ca. 1 Stunde mit der Leet gefischt hatte, tauchte, wie ein tanzender Autoreifen, etwas vor seinem Netz auf. Statt mit der Strömung ins Netz zu geraten, bewegte sich dieses schwarze Etwas mal zur Seite, mal gegen den Strom, stetig immer auftauchend und verschwindend, um nach ca. 10 Minuten gegen den Strom zu verschwinden. Eine plausible Erklärung fanden wir damals nicht! Einen Seehund konnte mein Vater absolut ausschließen, da er beim Fischen in den Prielen häufig Erfahrungen mit ihnen sammeln durfte. Jahrzehnte später begegnete mir dieses gleiche Phänomen beim Meerforellenblinkern in Dänemark: Es war ein Schweinswal!! Und ich nehme an, daß es seinerzeit ebenfalls ein Schweinswal war. Nur waren die damals nicht bekannt in der Unterelbe.

Vergleichbares, Unbekanntes, passierte mir Anfang der 1970er Jahre im Balje-Watt beim Aaleschieben mit Peter Tabbert. Etliche Meter vor meinem Netz im ca. 60cm tiefen Wasser bewegte sich ein dunkler „Rücken“ schlängelnd auf mich zu; es war ein unangenehmes Gefühl. Auch Peter beobachtete dieses „Ungeheuer“. Als es sich im Bereich meines feinmaschigen Netzes befand, hob ich an. Ein wildes Getobe und Geplansche war die Folge. Ich fürchtete nur um mein Netz:

Ein 10,5 Pfund schwerer 70 cm langer, freilebender Karpfen kämpfte um seine Freiheit. Die Kescher waren zu klein, also mussten wir zu zweit das Tier im Netz fixieren und in ein Faltboot bugsieren. Dort haben wir ihn dann mit einigen Schlägen „beruhigen“ und erlösen können. Unsere beiden Begleitmädel trauten sich lange Zeit nicht an das Boot mit dem „Ungeheuer“!

Das später genossene Karpfenfleisch hatte die Konsistenz von Kalbsfleisch . Der Fisch hatte sich sein Futter in der Strömungselbe erjagen müssen!!